«Конфликт и солидарность» | Дискуссия в рамках XII Грушинской социологической конференции (23–27.05.2022)

Теория конфликта говорит, что общий враг, агрессия сплачивают, укрепляют солидарность. Но если в обществе уже есть противоречия, то конфликт может расколоть его на группы, которые сплачиваются вокруг своих символов и флагов. После 24 февраля 2022 года в российском обществе есть обе линии – и солидаризация, сплочение, и раскол, рост интолерантности к другому.

Конференция 2022 года задумывалась организаторами как поиск баланса. Ни общество, ни профессиональное сообщество не однородно в осмыслении и переживании конфликта. Потому тезисы участников не складываются в единую непротиворечивую линию, представляют широкий спектр исследовательских перспектив, спорят друг с другой, дополняют и раскрывают новые аспекты – от влияния эффекта большинства до распада морального консенсуса, скреплявшего общество.

Подготовленный на основе дискуссии «Конфликт и солидарности» материал затрагивает три вопроса:

- Можно ли говорить о солидаризации российского общества в ситуации конфликта с Украиной? Что сегодня сплачивает и разделяет людей?

- Какие факторы влияют на поддержку и несогласие со спецоперацией? Какова динамика мнений, влияет ли что-то на изменение позиций?

- Можно ли проводить исследования в ситуации конфликта?

В дискуссии приняли участие:

Макушева Мария Олеговна (директор секции), к.с.н., генеральный директор ЦСП «Платформа», доцент факультета коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

Виноградов Михаил Юрьевич, президент фонда «Петербургская политика»

Возьмитель Андрей Андреевич, д.с.н., главный научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН

Задорин Игорь Вениаминович (в репликах), к.с.н., заместитель директора Центра коммуникаций атомной отрасли по исследованиям, аналитике и работе с экспертным сообществом, научный руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН

Лисицин Дмитрий Владимирович, культуролог, независимый исследователь

Львов Степан Васильевич, к.с.н., директор по стратегическому развитию ВЦИОМ

Нестик Тимофей Александрович, д.психол.н., заведующий лабораторией социальной и экономической психологии, Институт психологии РАН

Омельченко Елена Леонидовна, д.с.н., директор центра молодёжных исследований, ВШЭ

Савин Никита Юрьевич, к.п.н., доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна, ВШЭ

Фирсов Алексей Владимирович, основатель ЦСП «Платформа»

Есть ли солидаризация?

Согласно апрельским данным ВЦИОМ, 74% опрошенных поддерживают, 17% — не поддерживают специальную военную операцию. С начала операции отмечается рост поддержки. Схожее соотношение показывают разные исследовательские центры – доля поддержки колеблется в пределах 60-75%%.

При этом лейтмотивом в разговоре специалистов проходит мысль, что как солидарные со спецоперацией, так и ее противники, – не однородны, не составляют единой группы, а сама ситуация крайне подвижна. То, что мы называем солидаризацией, – это объединение в моменте людей с разными мотивами. И задача социологии – выделять эти сегменты и наблюдать за их динамикой. Одни будут усиливаться, другие – угасать. Зафиксированными, вероятно, останутся только «ядерные» группы сторонников и противников.

Какие факторы сегодня влияют на сплочение и расколы в обществе?

Эффект большинства, «спираль молчания» и «императивная солидарность»

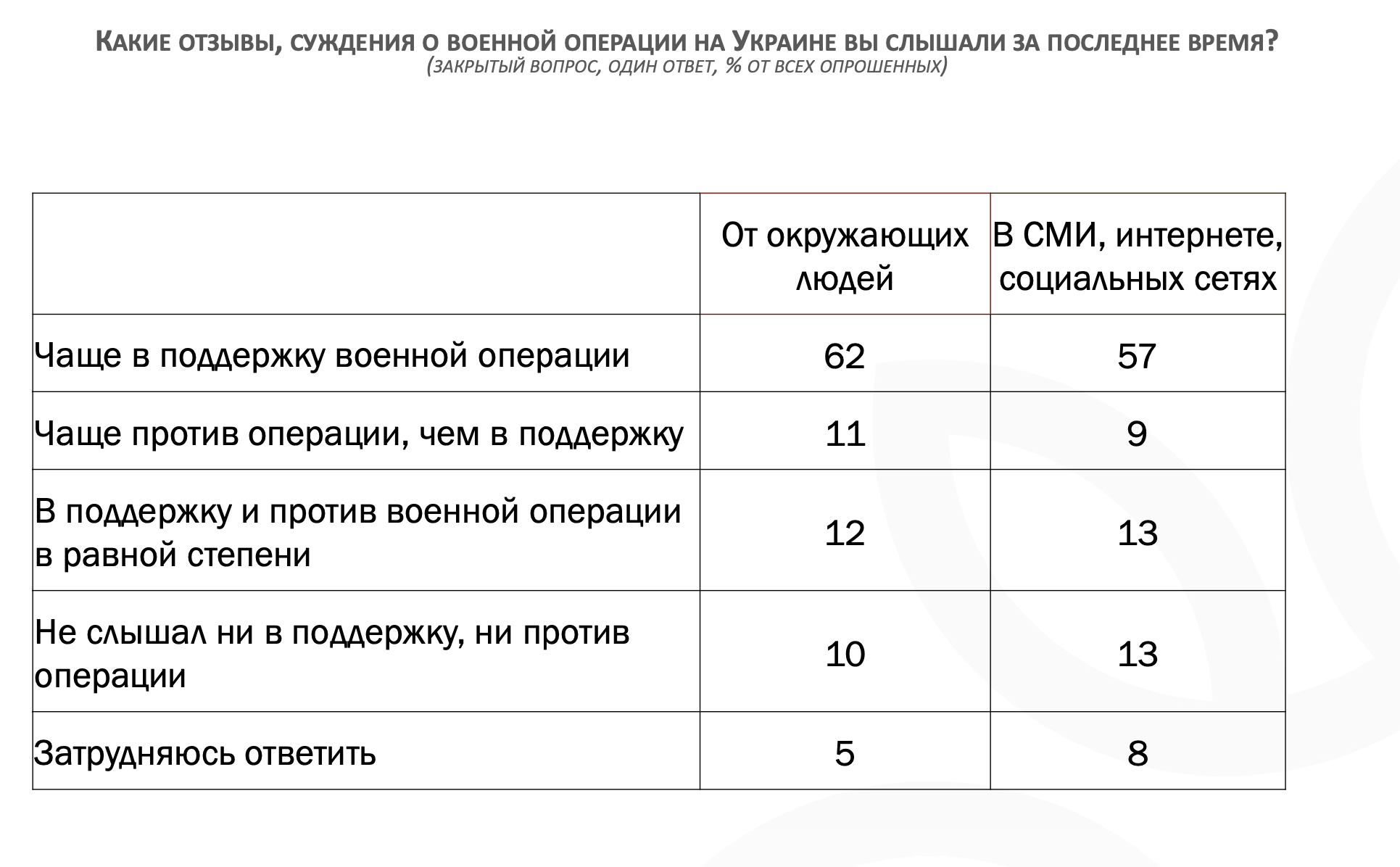

Для человека характерно присоединяться к доминирующей точке зрения. Особенность конфликта накладывает отпечаток: повышается потребность чувствовать себя частью группы. Комментируя данные ВЦИОМ о поддержке спецоперации, Степан Львов отмечает, что «люди находятся в информационном контексте, где большинство поддерживает военную операцию: 60% опрошенных чаще слышат от окружающих слова в поддержку спецоперации, 11% — против. 58% чаще всего видят поддержку операции в СМИ, интернете, соцсетях, 9% — против».

Сегодня очень популярен тезис о «Спирали молчания». Согласно Элизабет Ноэль-Нойман «все проявления общественного мнения объединяет их связь с угрозой изоляции для индивида. Там, где индивид не может свободно высказываться или поступать по собственному усмотрению, а должен учитывать воззрения своего окружения, чтобы не оказаться в изоляции, мы всегда имеем дело с проявлениями общественного мнения»[1]. В работе «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» исследовательница описывают ситуацию, происходившую в период студенческих волнений в Германии в конце 60-х – начале 70-х, и натолкнувшую ее на гипотезу. Сторонники СПГ (Социал-демократическая партия Германии) и ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии) могли быть равны численно, но не одинаковы по энергии, воодушевлению, с которым они демонстрировали свои убеждения. Например, люди со значками СПГ, были более заметны и создавали иллюзию доминирования. Тот, кто был убежден в правильности новой восточной политики (сторонники СПГ), чувствовал, что все одобряют его мысли. Потому еще громче выражал свою точку зрения. Те, кто отвергал новую восточную политику (сторонники ХДС), чувствовали себя в меньшинстве и отмалчивались. И так – как по спирали – одни становились сильнее, другие исчезали из поля зрения. Этот процесс исследовательница назвала “спиралью молчания”»[2]. В этой ситуации и сегодняшней ситуации в мире можно усмотреть явные параллели. Постановка вопроса о том, универсальный ли феномен «Спираль молчания», есть ли он сегодня в других странах, на Западе, например, вызывает острые дискуссии. Часть аудитории ссылается на действие эффекта не только в странах, непосредственно вовлеченных в конфликт, России и Украине, но и, например, в США, где большинство — на стороне обороняющейся Украины, и где эту точку зрения транслирует политическая элита.

Участники дискуссии также говорят о трансформации российской политической системы и общества в ситуации конфликта. Если между обществом и государством ставится знак равенства, от человека требуется полная солидарность с целями государства по модели «если ты не поддерживаешь государство – ты против общества», это оказывает давление на каждого.

Временная перспектива

Как отмечает Елена Омельченко, солидарности бывают событийными, временными, устойчивыми, виртуальными, воображаемыми. «В частности, если обратиться к данным ВЦИОМ, мне кажется, эта солидарность, солидаризация вокруг президента, она воображаемая [в группу «сторонников» объединяются люди с сущностно разными взглядами, мотивами, ценностными ориентациями – прим. автора]. И сегодня нужно искать, какие реальные солидарности формируются и вокруг каких ценностных векторов это происходит».

По мнению Алексея Фирсова, сегодня уже происходит рутинизация конфликта и первоначальные границы раскола и солидарности меняются: «Сейчас уже произошла некая сепарация: есть обыденность, и есть военные действия. Мы уже научились выносить своё сознание за периметр конфликта. Для многих конфликт существует как картинка в новостной ленте. А значит отпадает целый ряд мотивов, которые вели к этой солидаризации. Чувство исторического момента, общей судьбы, драмы, надлома, отступает. Происходит возвращение к нормальности, к тем социальным различиям, которые были и до начала конфликта. Поэтому пропорции поддерживающих и противников будут меняться. Хотя на уровне уже выработавшихся стереотипов люди ещё не будут торопиться отказываться от той позиции, о которой заявили раньше, в момент острого переживания события. Вот этот перелом, эту линию, наверно, очень важно было бы уловить».

Тимофей Нестик отмечает, что ситуация может быть крайне подвижной, так как на солидаризацию и поляризацию параллельно влияет два фактора – ценностный и экономический: «Наряду с ярко выраженным эффектом «сплочения вокруг флага» мы видим тесно связанный с ним тренд на поляризацию – нетерпимость в отношении носителей других политических взглядов, других сценариев и образов желаемого будущего. Этот ценностный конфликт разворачивается на фоне переживания экономической угрозы, расхождения в оценках последствий экономических санкций. С одной стороны, тревога по поводу роста цен усиливает страхи роста социального неравенства, а с другой стороны, восприятие новых санкций как войны против рядовых россиян снижает антиэлитные настроения». В перспективе ситуация может измениться еще и потому, что с конфликтом связаны надежды на то, что изменится общество, на то, что мы выстроим более эффективную экономику, новые отношения между гражданами и властью. И это тот барьер, который может возникнуть в будущем в качестве неоправдавшихся ожиданий.

Солидаризация в обществе происходит одновременно на разных, подчас конфликтующих между собой основаниях. Дмитрий Лисицин со ссылкой на политического теоретика Джоди Дин приводит три типа солидарности, которые по-разному проявляют себя в условиях военного конфликта: «Аффективная солидарность – это солидарность на уровне чувств. Есть родственники участников операции, у которых нет никакого выбора, потому что воюют их родные. Есть эффект присоединения, симпатии к солдатам. У роликов с фронта – миллионные просмотры и весь ТОП комментариев: «спасибо мальчики» и так далее. Конвенциональная солидарность – это солидарность с целями и ценностями. Здесь картина более сложная и дифференцированная. Например, сегодня заметно, что государственная пропаганда идёт в сторону своеобразной ментальной реставрации Советского Союза. И сторонники Советского Союза, левые, присоединяются к власти. Но это объединяет не всех. И рефлексивная солидарность – солидарность с теми, с кем тебе необходимо солидаризироваться, несмотря даже на разность взглядов и ценностей». На сегодня общество сплачивает, скорее, аффективная солидаризация – она ситуативна и неустойчива. Общих же оснований для конвенциональной солидарности, солидарности с идеями, пока нет.

Реакция на санкции и риторику противников

Ряд данных указывает на то, что российское общество болезненно воспринимает критику политики России извне и санкции, в особенности, в гуманитарной сфере. Степан Львов приводит данные: 90% считают, что против России ведется информационная война, не поддерживает это мнение 4%. Причем «за последние годы очень выросла доля тех, кто считает, что быть патриотом – значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений». Параллельно с этим растут антиамериканские настроения – до этого пиков они достигали в 2008, 2014 и 2018 годах. Также большинство, по данным опросов, считает несправедливыми действия в отношении спортсменов – их отстранение от участия в соревнованиях.

Эта повестка уже сегодня повлияла на позиции тех, кто изначально был критически настроен в отношении спецоперации. Часть критиков (сложно оценить эту долю количественно) если не солидаризировалась с российской властью, то как минимум перестала ощущать единство с Западом. В общественном мнении появился сюжет: «Запад показал свою непорядочность». Возникла обида на непоследовательность, где-то – на лицемерие прежних партнеров.

Распад морального консенсуса

Никита Савин проводит тезис, что сегодня речь идет о распаде морального консенсуса, скреплявшего общество вне зависимости от политических взглядов: «Смех над разделением на хороших русских и плохих русских в высшей мере показателен. Я считаю, что реальность требует этого разделения, потому что часть российского общества напрямую говорит о его моральной катастрофе, разложении, применительно к кажущемуся безразличию граждан к войне, к жертвам. За последние 3 месяца, на мой взгляд, подтверждается выдвинутый Никласом Луманом тезис об отрицательном характере морали. Мы живём, не чувствуя морального измерения нашей жизни, но вдруг происходит то, что Луман назвал скандалом. И мы понимаем, что вообще-то всё это время жили с моралью, с каким-то консенсусом: он состоял в том, что война – это что-то плохое. Постоянно звучала фраза: «Лишь бы не было войны». И этот консенсус объединял советскую и постсоветские России, сторонников и противников Владимира Путина. И в этой связи то, что называется моральной катастрофой, означает не просто субъективную квалификацию чего-то как плохого. За этим, на мой взгляд, скрываются более фундаментальные вещи, — обрушение морального и политического консенсуса. И само решение о вводе войск в каком-то смысле бьёт по отношениям господства, которые сложились в России. Едва ли решение о вводе войск опирается на какую-то предналичествующую солидарность. Мы видим, как она спешно создаётся на базе задела, созданного с 2014 года. В последние недели мы слышим об инициативах изъятия Киевской Руси из учебников истории, о введении общевузовского курса истории, о воссоздании пионерии. Мы видим, как спешно создаётся основа новой солидарности».

Разное восприятие спецоперации

Не вполне справедливо говорить, что люди, поддерживающие спецоперации, и выступающие против нее, говорят об одном и том же предмете, применяют свои моральные принципы к одному и тому же предмету. В то время, как одни исследователи говорят о распаде морального консенсуса, свойственного российскому обществу, — «Лишь бы не было войны», — другие обращают внимание, что восприятие военного конфликта отличается в зависимости от того, видят его оборонительным или наступательным. Игорь Задорин отмечает: «Конечно, все [в советском обществе] хотели того, чтобы не было войны, но моральность войны зависела от того, является война такой, в которой на нас напали, или мы «вошли» куда-то сами (пример, Афганистан). Это разные вещи, и мораль здесь совершенно разная. Моральный консенсус есть, но не по поводу того, чтобы не воевать в любом случае. Если на нас напали, то морально воевать. Если вспомнить данные опросов общественного мнения по первой и второй чеченской войне, мы увидим большую разницу. Потому что во второй войне Ичкерия, которой дали фактическую независимость (Хасавюрт), воспринималась как сторона нападающая. А Россия – как защищающаяся. Точно так же и в российско-украинском конфликте есть мотив защиты. Лидер страны подробно рассказал населению о движении враждебного блока НАТО, объяснил опасность идеологического завоевания территорий, которые в глазах большинства россиян принадлежат России, если не правовым образом, то по идентичности. И в этом смысле (в смысле насилия над идентичностью восточно-украинских территорий) на нас напали, морально защищаться и давать отпор».

Риторика власти в ситуации конфликта также трактуется по-разному. Говоря о солидарности и поддержке, важно более точно определить, с чем именно, с какими целями солидаризируются люди, и что для них означает поддержка. На уровне феноменологии, как отмечает Алексей Фирсов, военная операция – это «…металл, огонь, тела. А дальше уже начинается облако интерпретаций. Можно было бы, конечно, ждать, что власть предложит какой-то язык. Но всё, что было предложено, — денацификация, демилитаризация, — могло остаться загадочным для значительной части населения. Если бы мы проанализировали, что понимает под этим население, наверное, столкнулись бы с очень сложной картиной».

«Социальная апатия»

В последние годы часто звучал тезис о социально-политической апатии российского общества. По замечанию Михаила Виноградова, после 24 февраля можно было ожидать «конца апатии», наступления новой реальности, которая вовлекает в себя всех. «Но, по состоянию на конец мая, похоже, что апатия побеждает и прорастает, несмотря на все те вызовы, которые были в последние 3 месяца. И хотя обществу показали, что мир не будет прежним, общество не демонстрирует деятельного сплочения, не мобилизуется перед лицом экономической турбулентности, не меняет потребительскую модель. Трасса М4 на майские праздники забита едущими в Сочи, переполнены рестораны. Общество ведёт себя несопоставимо тем экономическим вызовам, о которых говорят алармистски настроенные экономисты. Люди легко переключаются на разные абсурдные невротические темы про уехавших, недоуехавших, какие-то различия между ними. И сторонники военных действий, и противники, живут по модели: «Мы за все переживаем, но ни во что не вникаем». Сформировать свое собственное отношение к происходящему – серьезное испытание. И естественно, что люди стремятся от него уклониться, остаться в том мире апатии, который работает на прежние ценности, в том числе, на ценность потребления, которая остаётся доминирующей. Апатия остаётся серьёзным ресурсом обеспечения прочно существующей политической системы».

Алексей Фирсов дополняет: «Начав ездить в регионы после 24 февраля, я столкнулся с тем, что что в ряде городов для людей это, в общем-то, не самая интересная тема. Мы в Москве продолжаем об этом активно говорить, но в регионах об этом не говорили уже через две недели после начала конфликта. Если же навести их на мысль, на мотив этого разговора, становилось понятно, что для них эта история медийная, и живёт она во время просмотра телевизора и лишь какое-то время после его выключения».

Запрос на перемены

Апатию, о которой шла речь выше, отчасти видят следствием отсутствия перемен, накопленного хронического недовольства. И поддержка СВО для части общества выглядит как поддержка «драйва», изменений. «Они поддерживают не саму военную операцию, а призрак больших перемен, новый НЭП, новые 90-е, воспоминания юности, образ великой страны и так далее» — комментирует Алексей Фирсов.

Конфликт повседневности с экстраординарностью

Самый часто озвучиваемый с начала СВО тезис – о новой реальности, новом мире. При этом люди продолжают жить в своей обыденности и ощущать противоречия между будничным фоном и новостными лентами, своими бытовыми проблемами и тем, что заботит других на фронте. Елена Омельченко отмечает, что «возникает онтологический конфликт между тем, что с 24 февраля мы живём в другой реальности и тем, что мы продолжаем жить в реальности привычной и обыденной. Город, работа и дом, цветы, кошечки, собачки, музыка, театр. Наша привычная жизнь – будь то уход за собой или поход в ресторан, — тоже вызывает конфликт, активно обсуждается, разрывает имеющиеся солидарности. Часто задается вопрос: имеем ли мы на это право сегодня?»

«Поуехавшие», «Хорошие русские», кэнселинг российской культуры. Раскол среди противников

Параллельно с разделением на сторонников и противников в каждом из «лагерей» происходят внутренние расколы. Елена Омельченко обращает внимание на новое деление внутри «городского образованного класса»: «На смену размышлениям о понаехавших и существующей вокруг этого ксенофобии, возникло понятие «поуехавшие». Речь идёт о расколе образованного городского класса, который в нынешних обстоятельствах переживает очень серьёзные изменения. И именно внутри этого класса ищутся вынужденные ответы и делается вынужденный выбор – оставаться или уезжать. Этот класс колеблется, и мы все чувствуем его колебания – они волнами передаются всему обществу». Стоит отметить, что группа, для которой отношение к СВО стало моральным выбором, — это еще и наиболее медийно-активная среда.

Уезжает меньшинство, большинство остается. Внутри группы происходят расколы, обсуждается правильность разных выборов. Отношение к военным действиям описывается в категориях этического выбора. Человека побуждают занять определенную позицию и заявить о ней. Отсутствие заявления равно безразличию.

Радикализация риторики внутри группы противников СВО, проведение внутренних делений, попытки «навязать» персональную ответственность и вину каждому, заставляют часть противников отстраняться. Они не солидаризируются с российской властью, но и не испытывают солидарности с лидерами протеста. По мнению Елены Омельченко, противоречия раскалывают, в первую очередь, оппозиционно настроенные группы и эмиграцию: «Совсем недавно был вброс, который, как мне кажется, создаёт буквально пропасть или несколько каких-то разрывов после высказываний Каспарова о хороших русских. Кто они такие эти хорошие русские? Насколько это этично, насколько это расколет и без того очень шаткие мостики между, я не знаю, либерально, или оппозиционно, или как, я не знаю даже сейчас какое слово использовать, настроенными согражданами».

Особенно важен вопрос о кэнселинге русской культуры и случаях русофобии, о которых становилось известно из СМИ или личных контактов, для молодежи. Это формирует серьёзные обиды. Елена Омельченко отмечает, что по результатам исследований конца 90-х, социологи уже фиксировали, что «чувство обиды способно формировать обиженный патриотизм, и соответственно, усиливать сплочённость вокруг своей страны, родины (которая, впрочем, может и не затрагивать государства)».

Никита Савин развивает тезис о том, что антивоенное движение сегодня раскалывает ряд вопросов, остающихся без ответа: «Люди, которые нуждаются в экзистенциальном самоопределении, общаются друг с другом, образуют контурпубличные сферы, создают какие-то низовые практики, инициативы. Пытаются найти ответы на вопросы, которые их волнуют. И существует два способа их солидаризации – восстановление морального консенсуса и политического. В первом случае мораль превалирует над политикой, во втором – политика превалирует над моралью. Общественная реакция на паспорта хороших русских показывает, что антивоенное движение развивается в политической логике. Она выдвигает на первое место не описание себя, как хорошего, а идентификацию другого, на фоне которого мы получаем представление о самих себе. Политическая логика выстраивания антивоенного движения ведёт к признанию многообразия жизненных миров, многообразия претензии к действующей власти. Тем не менее, у этой политической логики выстраивания антивоенного движения есть подводный камень: а как же этот чужой будет определён, против кого мы, собственно, конструируемся? И здесь важна другая дискуссия, которая идёт в антивоенном движении. Это дискуссия о том, кто виноват в начале конфликта? Виноват ли в нем только Владимир Путин? Владимир Путин, плюс члены Совета Безопасности, плюс все депутаты Государственной Думы, плюс Совет Федерации, плюс все госслужащие, плюс все граждане Российской Федерации и дальше, и дальше? Здесь уже стираются различия между своими и чужими. Ты можешь быть эмигрантом, который уехал 10 лет назад из России, и все равно быть виноватым. В этом вопросе пока нет консенсуса. А без ответа на этот вопрос полноценного объединения и артикуляции антивоенного движения не может быть».

«Поддержка СВО не равна патриотизму». Раскол среди сторонников

В первые недели после объявления СВО можно было наблюдать, как часть людей, которые считали себя патриотами, выступали за активный пересмотр сложившейся геополитической ситуации, начинали делить свою среду – на «ура-патриотов» и «людей с критическим мышлением» и т.п. Испугавшись последствий для экономики, гибели людей, разрушения международных связей или, например, имея родственников на территории военного конфликта, часть сторонников власти не поддержали СВО.

По данным ВЦИОМ, например, 92% россиян заявляют о том, что они патриоты своей страны – этот показатель максимален с 2005 года. Показатель растет в годы, когда страна переживает крупные победы или серьезные трудности – события актуализируют идентичность. Разрыв с поддержкой СВО – порядка 17%.

Также и доверие к армии не всегда конвертируется в поддержку операции: доля тех, кто доверяет российской армии приближается к 90%, одобрение СВО – 75%.

Конфликт поколений

Данные опросов показывают зависимость отношения к военной операции от возраста: чем моложе респонденты, тем чаще они выступают против СВО. Исследователи, работающие с молодежью, а также преподаватели в вузах, отмечают, что в первые недели столкнулись в среде молодых людей с непониманием и страхом – ощущением сбоя программы жизни, картины мира, представлений о себе и о стране. Молодые люди в ряде случае сталкивались с серьезными внутрисемейными конфликтами: «Судя по тому, как они рассказывают свои семейные истории, многие пережили очень серьёзный конфликт со своими родителями на предмет различий во взглядах. Причём конфликты могли доходить до самых серьёзных последствий – кого-то даже выгоняли из дома, отказывались признавать дочерью или сыном. Сейчас стало легче, люди находят возможность поговорить, находят другие общие темы» — рассказывает Елена Омельченко.

На это влияет комплекс факторов.

Степан Львов приводит следующие данные: около трети молодых людей не знают о том, что такое НАТО. «И спрашивать этих людей о том, как относиться к противостоянию с Западом, с такими организациями, как НАТО, на каких основаниях, по каким причинам у нас произошёл конфликт с Украиной, наверное, было бы очень преждевременно». Многие молодые люди не погружены в контекст.

Молодежь не однородна, эта среда переживает наиболее острые конфликты. В целом, комментирует Елена Омельченко, «в ситуациях сильного напряжения молодёжные групповые идентичности начинают фрагментироваться и делиться, конфронтироваться по отношению к значимым на данный момент ценностям. Раньше этими ценностными векторами было отношение к мигрантам, к гендерному режиму, к меньшинствам, наконец, патриотизм. Ключевой точкой, когда эта конфронтация обострилась, стал Крым. Было даже такое понятие, как поколение Крыма, поскольку поколение может определяться какими-то очень глобальными значимыми резкими изменениями социального порядка, которые раскалывают и создают ценностное напряжение».

Молодежь – группа, наиболее интегрированная в международный контекст и наиболее остро переживающая разрыв связей и закрытие ряда возможностей – карьерных, образовательных. Многие молодые люди оказались в ситуации, когда лидеры мнений, на которых они ориентировались, осуждают страну, из которой они не могут уехать. Это приводит к пересмотру идентичности. Возникает лакуна, вакуум героев.

Также показательно, что люди до 35 лет по данным опросов больше опасались санкций и ухода с рынка зарубежных брендов. Это не раз становилось предметом критики – молодежь описывалась как легкомысленная и ценящая потребление больше независимости. Однако стоит учесть, что молодые потребители остаются без знакомых с детства вещей и действительно могут быть напуганы или подавлены этой перспективой. При этом для них нет ценности потребительской независимости, а есть ценность конкуренции хороших идей и продуктов, рынка, на которым ты свободно можешь выбирать лучшее.

Запрос на самостоятельность. Конфликт цивилизаций, культур

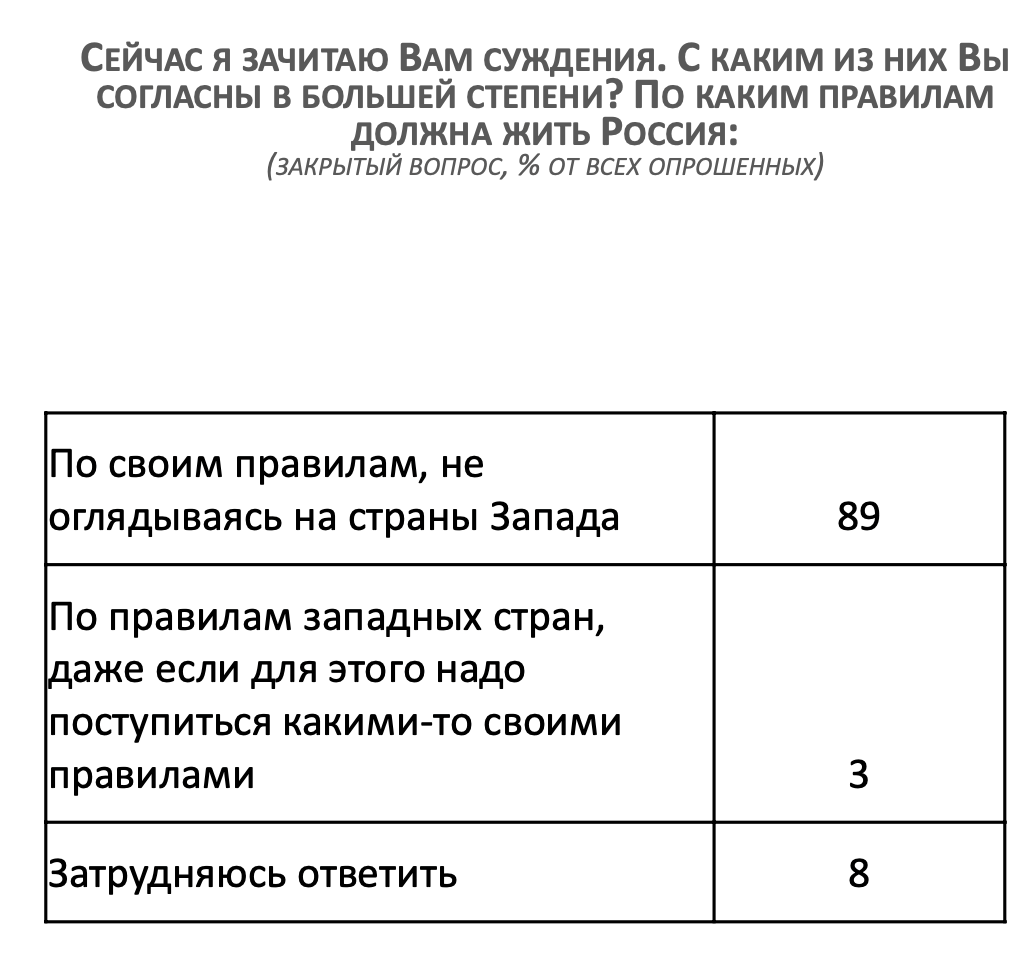

В реакции на спецоперацию, солидаризации вокруг решения президента, чувствуется мотив «стремления к самостоятельности». Степан Львов приводит данные опроса, согласно которым большинство опрошенных придерживаются мнения, что Россия должна жить по своим правилам, не ориентируясь на страны Запада.

Ряд исследователей видит в этом проявления ресентимента или «обиженного патриотизма». Другие же трактуют сегодняшний конфликт как конфликт цивилизационный, который уходит корнями в прошлые столетия. Андрей Возьмитель подчеркивает, что именно конфликт цивилизаций – фундаментальное измерение сегодняшних столкновений. «Цивилизация – это такая предельно общая социокультурная форма идентичности, в основе которой лежит отношение к миру. Причины СВО видятся в том, что Россия угрожает тому миропорядку, который установил США и его сателлиты. Она не даёт им возможность управляет миром так, как они хотят. Для России же это совершенно реальная угроза её безопасности, которая не отступит даже в случае нашей победы. Люди понимают, что то, против чего они воюют, это порождение той системы, которая господствует в обеих наших странах, Украине и России, уже более 30 лет. Эта система показала свою полную бесперспективность и негативную трансформацию в чуждых ей социокультурных условиях. Нужно разрабатывать не западный путь развития — это не только экономика, не только новая индустриализация, а конечные цели. Понятие того, во имя чего мы живём, необходимо, оно до сих пор отсутствует в нашем обществе. Таким понятием может быть справедливость – главная социально нравственная ценность, которая может нас всех сегодня объединить. Солидарность на её основе выходит за рамки национально религиозных принадлежностей и отношений. Наша война с Западом – это война за справедливые международные отношения, за справедливый миропорядок. И за нашу безопасность».

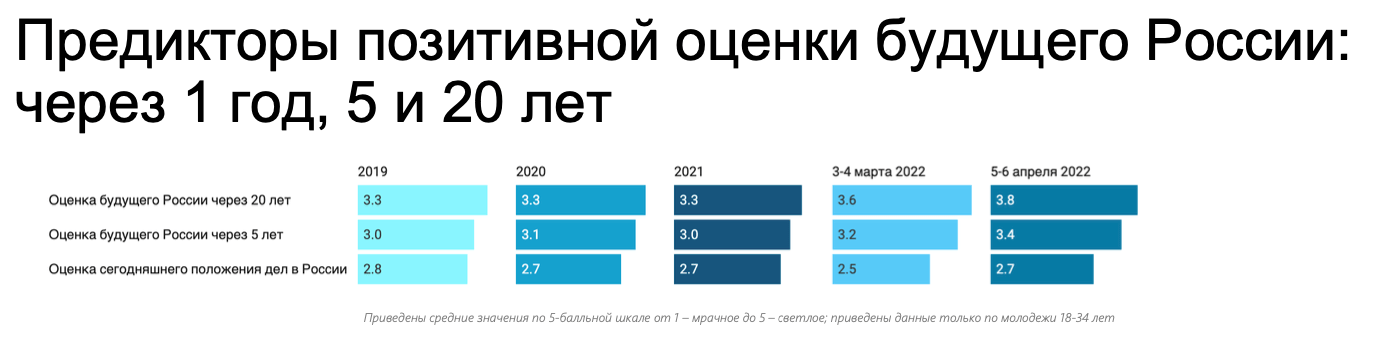

Образ будущего как защитный механизм

На переживание текущего конфликта, считает Тимофей Нестик, влияет предшествующий ему опыт пандемии. «По разные стороны баррикад нас растаскивает не только то, что произошло 24 февраля, но и тот контекст, в котором мы находились в предыдущие годы. И нынешняя драма, и предыдущий кризис, связанный с пандемией, заставляли нас переживать тревогу, чувство утраты контроля, невозможности изменить ситуацию. Вкупе с напоминаниями о смерти это создаёт целый ряд эффектов, преимущественно связанных с психологическими защитами. И один из них, принципиально важный для нас сегодня, это рост значимости лояльности к своей группе. Противопоставление между «Мы» и «Они» стало значительно острее. Образ врага, безусловно, это ещё один психический механизм, который сейчас эксплуатируется с разных сторон. И это неизбежно влияет на наши ожидания в отношении будущего. Интересно, что эти ожидания сегодня начинают поддерживать нашу самооценку. Это видно в том, как мы оцениваем различные цели, направления развития для страны и вероятность разных сценариев. Мы видим, что позитивные сценарии развития страны парадоксальным образом в этой ситуации оцениваются выше, чем прежде, во время пандемии. Этот сверхоптимизм выработан эволюционно, он помогает нам в кризисных ситуациях, но он сопряжён с поляризацией. В сущности, формируется образ позитивного будущего, в котором кого-то нет. Более того, мы наблюдаем рост фатализма и убежденности в том, что будущее страны предопределено ее историей. Именно поэтому сейчас так важно снижать поляризацию и поддерживать диалог по поводу совместного будущего. Мне кажется, что в нынешней ситуации очень важно делать всё для того, чтобы снижать эту защитную функцию социального оптимизма и усиливать его инструментальную функцию, связанную с возможностью выработки каких-то совместных целей, с возможностью влияния на ситуацию, через локальные солидарности. Нужно поддерживать социальный оптимизм — то, что в психологии называют коллективной самоэффективностью, верой в то, что совместными усилиями мы можем изменить своё настоящее, и тогда у нас есть будущее. А для этого нам нужно поддерживать в согражданах способность видеть социальный мир в его сложности, дополнять черно-белую картину оттенками. Ведь сложность дает нам дополнительные степени свободы, способность видеть альтернативные сценарии».

Можно ли проводить исследования в ситуации конфликта?

Отдельную ветвь дискуссии задает вопрос о самой возможностипроведения исследований в условиях проведения Россией СВО на Украине. Часть исследователей ставит вопрос о границах валидности опросного инструмента. В любой ли политической ситуации опрос может существовать как инструмент научный? Можно ли доверять данным опросов, проводимых сегодня в России? На Украине? В других странах? Если в ситуации конфликта от общества требуется больший уровень поддержки и солидарности, а отказ от нее может повлечь за собой санкции, хотя бы в виде морального осуждения, — проведение опросов ставится под сомнение. Один из участников дискуссии приводит иллюстрацию: «Совсем недавно коллеги из Германии делали эксперимент: они опрашивали население контролируемых Украиной частей Луганской и Донецкой областей. И в зависимости от того, откуда шёл звонок, люди отвечали совершенно по-разному. От того, кто спрашивает, будет зависеть ваш ответ».

Дмитрий Лисицин поддерживает тезис о невозможности объективного исследования для тех, кто находится в ситуации конфликта. «Наука является социальным институтом. А у любого социального института есть свои задачи и границы ответственности. Очевидно, что ситуация войны, это тот момент, когда заканчиваются и возможности, полномочия, переданные науке, и заканчиваются границы её ответственности. Поэтому, если мы говорим о гуманитарной науке, наверное, какие-нибудь инопланетяне, глядя на то, что происходит на далёкой планете, могли бы использовать свой научный инструментарий и легко объяснили бы, что у нас происходит. Как и мы можем объяснить то, что происходит, например, между муравейниками у муравьёв, которые всё время воюют друг с другом».

Этому можно противопоставить тот факт, что ряд эффектов конфликта – и солидаризацию, и поляризацию, и психологическое воздействие конфликта, — можно изучать только в самой ситуации, продолжая исследование после завершения активной фазы. Без таких наблюдений не был бы описан ни феномен спирали молчания, ни многие другие. Другой вопрос – о поиске адекватного инструмента такого изучения, о разграничении политической практики конструирования согласия и исследования мотивов, о корректности интерпретации данных. Лейтмотивом в дискуссии проходит мысль о недопустимости поспешных генерализаций в ситуации, когда все быстро меняется. Это создает риски упрощения понимания реальности, научной мысли, социологии.

Проблему составляет также то, что социальная наука не свободна от ценностей – ни в фокусировках, ни в языке описания. Исследователи говорят о коммуникационном кризисе и замыкании различных сред, в том числе исследовательских, в контуре своих, нежелании или невозможности полноценно реконструировать чужую позицию. Как отмечает Елена Омельченко, «искренность, открытость, возможность задать вопрос или ответить на него, всё это становится под вопрос, и становится очень рискованным делом. От прямых ответов мы убегаем. Обостряется вопрос личных границ и охраны этих личных границ. Выразить позицию становится очень сложно. В этой ситуации создаются анклавы, или можно даже сказать пузыри — индивидуально семейные или индивидуально-компанейские. Причём, этот коммуникационный разрыв характерен не только для межличностного, но и для профессионального общения, для цехового общения. На мой взгляд, это очень серьёзная проблема». Описание реальности легко переходит в оценку, научная дискуссия – в спор о ценностях. Остро стоит проблема поиска интонации, которая позволяет социологии остаться экспертным знаниям пространством гипотез, идей.

Ситуация в целом ставит вопрос об идентичности исследователя. Как быть исследователем, находясь в ситуации конфликта? Как интервьюировать человека, транслирующего отличные от твоих взгляды, и затем – интерпретировать эти данные? Как быть объективным, анализируя разные позиции в ситуации, когда считаешь выбор между ними этическим? Вряд ли в социальных науках возможно полностью безоценочное знание. Везде, где речь идет о социальных проблемах, мы имеем ценностный вектор, даем оценку явлению, институту: бедность – это плохо, нетерпимость – это плохо и т.д. Но если мы хотим понять логику, мотивацию другого человека в ситуации конфликта, вряд ли можно сделать это, осуждая и лишая его субъектности.

[1] Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Мансурова Н. С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996.

[2] Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Мансурова Н. С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996.