Александр Аузан

Сменить колею в развитии России возможно. Лет через 30. Если начать действовать сейчас

Миссия клуба «Кропоткин» — краткосрочное и среднесрочное прогнозирование экономических и общественных процессов, а также анализ институциональных факторов.

Учредители клуба: Андрей Блохин, Илья Ломакин-Румянцев, Станислав Наумов, Алексей Фирсов

Александр Аузан

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в рамках заседания клуба «Кропоткин» рассуждает о том, как Россия может выскочить из колеи низкой экономической эффективности, почему резкие усилия дадут обратный эффект, как социокультурные факторы влияют на инновационные процессы и какие тренды в ближайшее десятилетие нас ждут.

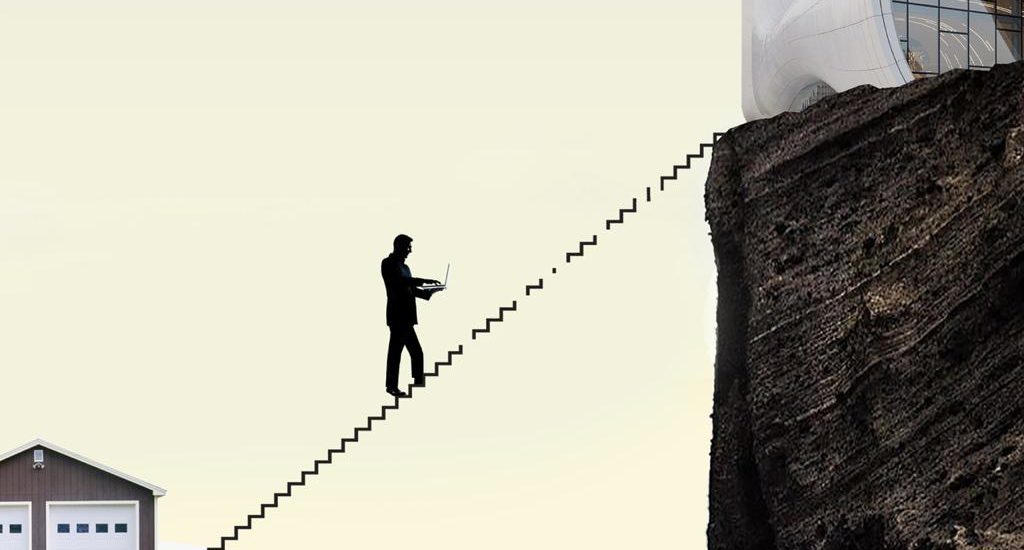

Крутые скользкие края имеет эта колея

Вопрос о том, возможно ли в России развитие на основе инноваций, в конечном итоге сводится к вопросу: может ли наша страна выйти из траектории медленного развития, по которой она ползет вместе с большинством стран мира, и перейти на траекторию, по которой 30-35 наиболее развитых государств все дальше уходят в экономический отрыв.

Идея колеи или двух траекторий, по которым движутся страны, принадлежит британскому статистику Ангусу Мэддисону. Он свел в единую таблицу данные по экономическому развитию с 1820 года и увидел две четкие траектории увеличения подушевого ВВП– быструю А и медленную Б. Они заметны только на больших временных промежутках. Например, нынешние высокие темпы Китая можно отнести скорее к восстановительному росту, поскольку экономика страны падала начиная с опиумных войн середины XIX века.

Причиной попадания в одну или другую колею считается первоначальный институциональный выбор, сделанный столетия назад и закрепившийся в культуре общества – за эту теорию американский экономист Дуглас Норт получил в 1993 г. Нобелевскую премию.

«Импортировать эффективно работающий институт из других стран почти бесполезно. Так, пересаженное в принципиально другую культурную почву дерево может приносить горькие плоды, хотя, в общем, это то же самое дерево».

Демократические конституции большинства латиноамериканских стран не хуже североамериканской, но не работают, поскольку их культуры основаны на отчуждении от инвестиций и стремлении к рентам. А закон о банкротстве, за принятие которого в России мы боролись в конце 90-х как за инструмент санации промышленности, оказался великолепным инструментом рейдерских захватов.

Точкой вступления России на траекторию Б можно считать эпидемии чумы XIV века, сократившие в Европе население на треть. В упадок пришли многие города, что было равно уничтожению элит, ремесел, науки и духовных центров. Поиск выхода пошел двумя путями. В Западной Европе депопуляция привела к увеличению социальной мобильности и производительности труда, тогда как в Восточной Европе (восточные земли Германии, Румыния, Россия) утвердилось крепостное право – закрепление редкого человеческого ресурса за нередким ресурсом, землей. Отсюда появляется наша горькая парочка – самодержавие и крепостничество, которые стали несущими институтами российской истории и являются ими до сих пор. И если с самодержавием все очевидно, то крепостничество, отмененное в 1861 году, «перешагнуло» в колхозную систему 30-х, позже проявилось в призывной армии как форме рентного хозяйства, а сейчас все мы наблюдаем гастарбайтеров. Это доказывает, что институты, хотя и меняют очертания, живут довольно долго, и их корни и особенности связаны с культурой. Особенно важны для быстрого экономического роста такие культурные характеристики, как низкая дистанция власти (в России высокая) и низкое избегание неопределенности (в России тоже высокое). Это смогли показать, когда культура стала измеримой, то есть в последние 20 лет.

Нужно ли «спорить» с колеей

Я совершенно не уверен, что экономическое развитие является безусловным и желательным благом. Нации могут очень по-разному выстраивать свои ценности. Кто-то может считать, что экономика не главное – лишь бы в семье мир и в душе гармония. Мы знаем много таких государств. Для них эффекта колеи и не существует, он проявляется только когда страна пытается покинуть застойную траекторию. Она делает скачок, потом как будто ударяется головой о потолок и сползает, при этом сжигая человеческий потенциал. Типичные примеры этого – петровские реформы или сталинская модернизация.

В России также предпринимались попытки убедить граждан в том, что они не хотят экономического развития, не хотят благосостояния, а хотят чего-то другого. Это было в эпоху Николая I, да и сейчас мы находимся в аналогичном периоде истории.

«Я продолжаю заниматься эффектом колеи, потому что считаю, что в России нация свой выбор давно сделала. Она дергается 300 лет в этой самой колее и очевидно, что патриархальный выбор не срабатывает. Он даже не присутствует в актуальной повестке. Он маргинальный. Люди хотят материального достатка, они хотят высоких степеней свободы, но могут по-разному видеть пути их достижения. А если люди хотят, значит, надо как-то им в этом деле помочь».

У проблемы есть еще и внешнеполитическое измерение. Сейчас доля России в мировом валовом продукте составляет 3% по паритету покупательной способности, а еще 10 лет назад было 4%. СССР, напомню, проиграл, занимая 10% мирового ВВП, а вместе с союзниками 19%. И чтобы совсем не потерять вес во внешнем пространстве, нужно расти, потому что сейчас основа нашего влияния – это лидерство в вооружениях.

Прыжок длиною в 40 лет

Эффект колеи преодолеть трудно. Когда начинается политический скачок, он довольно быстро упирается в культуру, и идет откат назад. Когда пытаются заменить культуру просветительством, то упираются в реакционную политику, в инерционные институты, формальное законодательство и так далее, и опять идет откат. Это повторялось в истории России многократно.

Я могу назвать только один период, когда, с моей точки зрения, мы шли к преодолению колеи – это великие реформы Александра II. Они оказались потрясающе эффективны именно потому, что авторы реформ не рассчитывали, начав в 1856-м году, к 1860-му уже получить результат. Экономический эффект проявился в 1890-е годы, когда ни Александра II, ни Александра III уже не было в живых. Но основы российского экономического чуда были заложены именно тогда, более 30 лет назад.

«С моей точки зрения, ряд принципиальных вопросов российского развития решится только в том случае, если мы начнем длинные программы».

Лимитирующим фактором при комплексных законодательных, политических и культурных преобразованиях является именно культура. Благодаря естественным экспериментам XX века мы теперь точно знаем, сколько времени нужно, чтобы культурные характеристики изменились. В классической статье итальянского экономиста Альберто Алесины “Good bye Lenin (or not?)” показано, что через 25 лет после объединения у жителей Восточной Германии происходят заметные, но не окончательные изменения ценностных предпочтений, при этом даже молодые поколения продолжают воспроизводить различия. В целом, нужно 40 лет. То есть то, что было известно пророку Моисею, в XXI веке стало достоянием исследователей.

Когда непрямой путь эффективнее и надежнее

Итак, чтобы преодолеть эффект колеи, нужны меры с горизонтом планирования в десятилетия. В нынешней России это кажется нереальным, потому что горизонт планирования людей, принимающих решения, сейчас никак не больше сроков полномочий первого лица. Для них инвестиции в человеческий капитал, отдача от которых начинается через 10 лет, бессмысленны. Несколько лучше с инвестициями в инфраструктуру, которые дают интересный для многих субпродукт в виде строительства.

При такой системе ограничений это поведение экономических агентов является рациональным – так и проявляется эффект колеи. Нас до сих пор потрясают результаты опроса членов Экспертного совета при Правительстве, который мы провели в 2015 г. Экспертам задавали вопрос: какое направление развития для России желательно, а какое, с их точки зрения, наиболее вероятно. Выявилось поразительное расхождение первого и второго. Эксперты говорили, что желательно вкладываться в образование, здравоохранение и инфраструктуру, но наиболее вероятны вложения в оборонно-промышленный комплекс. Желательно двигаться в сторону частного капитализма, но движение будет в сторону государственного капитализма. И так далее, по всем ключевым развилкам.

В мире известны два механизма долгосрочного «государственного видения». Первый работает в демократиях, где происходит ротация власти каждые четыре – семь лет. Там существуют понятные элитам правила, которые позволяют предсказать, что произойдет после и в случае смены первого лица, правительства и т.п. Эти правила устойчивы, не реагируют на смену политического курса, и в итоге элита в состоянии себя планировать на 10 – 15 лет вперед. Второй механизм, похоже, нащупали страны Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея. Модернизацию в них запускали элиты с двадцатилетним горизонтом планирования.

«Что касается подготовки к инновационному развитию в сегодняшних реальных российских условиях, то я убежден, что самое правильное движение в таких случаях – это движение не напрямую к цели, а по дуге, используя силу существующих трендов».

Резкие шаги дадут обратный эффект, как с тем же законом о банкротстве. А если мы немедленно объявим политику приватизации, от этого централизация госкапитализма только усилится. Одни государственные компании купят другие государственные компании, и мы не получим реального поворота.

Сейчас в России невозможно построить институт, который работал бы, скажем, только на экономическую эффективность. Он одновременно должен быть институтом рентным, то есть ухватывать и распределять ренту между теми группами, которые имеют высокую переговорную силу. В этой среде не выживают другие институты.

Если же инновационная политика не опирается на те институты и тренды, которые существуют в данный момент, она требует высоких издержек и приносит небольшие результаты. Например, чтобы избежать реформ и связанной с ними опасности потерять управление, принимается решение осуществлять инвестиции в человеческий капитал и цифровизацию в ручном режиме, то есть через национальные проекты. Эффективность в этом случае, конечно, будет, но она будет невысокой.

«Я все время подчеркиваю такую некрасивую мысль, что вообще-то инновации никому не нужны, потому что потребителей они раздражают по большей части, требуют адаптации. Компаниям, которые делят рынки, используя административные ресурсы, инновационный процесс тоже не нужен. Для действующих элит это всегда угроза перемены доминирующих сил на рынке или в политике. Поэтому инновации происходят не для чего-то, а потому что конкуренция естественно гонит на это поле».

При всем этом спрос на инновации, который можно было бы поддержать, в России есть, только он нишевый. Его чувствуют частные и государственные компании, которые вынужденно участвуют в конкуренции на глобальном рынке. Это «Росатом», определенные части «Ростеха», «Яндекс», «Касперский» и т.д. Я думаю, что таких компаний несколько тысяч. Мало, конечно, но это зона реального спроса на инновации.

Кроме компаний, есть также факторы спроса на инновации еще от определенных групп населения. В демографическом плане это поколение Z и следующее за ним, для которых постоянные изменения – это норма. В географическом – мегаполисы, но не только. В целом по России наблюдается большая дистанция власти и высокое избегание неопределенности, однако встречаются районы, где ситуация выглядит обратной, и это заметно меняет в них ситуацию к лучшему. Удивительно, что низкую дистанцию власти и низкое избегание неопределенности мы обнаружили там, где этого было трудно ожидать, – в Якутии. Там появляются свои инновационные компании. Местный разработчик игр MyTona занял второе место в рейтинге самых кассовых издателей России, к компании уже присматривался Google. Зародившаяся в Якутске райдшеринговая платформа inDriver занимает пятое место в мире и недавно перенесла свой головной офис в Нью-Йорк. Мы также обнаружили, что индивидуализм, который считается необходимым фактором инноваций, в России нарастает с запада на восток и к Дальнему Востоку достигает очень высоких значений. Это означает, что при создании других условий там возможны радикальные инновации.

На городском уровне пространственное развитие также играет важную роль. Я был поражен, насколько оказался сильным эффект Петровского Санкт-Петербурга. Например, Летний сад, по которому Александр II до выстрела Дмитрия Каракозова гулял практически без охраны, с публикой. Оглядываясь на столицу, городские сады стали тиражировать в губернских и уездных городах. Это задавало другой стиль отношений с властью, снижало ее дистанцию. Сегодня в том же направлении работают большие пешеходные зоны в городах.

Еще один предельно важный культурный фактор – это, как ни странно, налоги. Мышление очень сильно меняется, когда человек понимает, сколько и за что он платит. В 2011 г. мы подсчитали, что в России физическое лицо платит с каждого рубля 48 копеек налогов, но осознает из них в лучшем случае 13. С моей точки зрения, нужно раскрытие этого бремени, люди должны понимать, что и в каком размере они финансируют. Во-вторых, возможны селективные налоги, когда сам человек решает, на что ему направить какую-то часть своих обязательных платежей. Например, в Исландии можно отдать часть подоходного налога либо на церковь, либо на университеты. В Венгрии существует аналогичная поддержка некоммерческих организаций. В Германии можно выбрать конфессию, на которую направляется церковный налог и т.д. В России мы гипотетически прорабатывали возможность поднять НДФЛ для среднего класса до 15%, но при этом 2 процентных пункта разрешить платить в режиме селективных налогов. Даже провели опрос, в котором 58% респондентов поддержало такое решение. Интересно, что первой целью для селективной доли выбирали здравоохранение, второй – образование, а третьей – социальное обеспечение. Это говорит об уровне гражданского понимания того, что социальная поддержка необходима.

Социальное внутри, глобальное снаружи – тренды будущих десятилетий

Понимая, что выход из колеи возможен только через десятилетия, попробуем представить, в каких условиях он будет происходить.

Тренд усиления социальности, на мой взгляд, продолжится, и Россия в перспективе до 2030 года будет двигаться к модели, которая близка к континентальной Европе – Германии, Франции, Швеции и Швейцарии. В этом будет заключаться новый социальный контракт, то есть обмен ожиданиями между населением и государством. До 2010 года этот контракт основывался на потребительских ценностях: в обмен на лояльность власти давалась возможность зарабатывать, покупать, отдыхать в Турции и т.д. После политического кризиса Болотной и Сахарова власть нашла устраивающий население ответ на вопрос о постматериалистических ценностях – сверхдержава, империя. Возник геополитический контракт. Сейчас как раз наступает кризис геополитического контракта, который проявляется в снижении доверия к власти с 2018 года. Январское президентское послание – это попытка предложения нового контракта на основе социальной справедливости, то есть, в данном случае поддержки слоев ниже среднего класса.

Во внешней среде мы сейчас наблюдаем центробежное движение: Донбасс, Брекзит, противостояние КНР со своими южными и восточными соседями, санкции и торговые войны. Но это временный тренд. Глобализация – процесс не линейный, а волнообразный, колебательный. В конце XIX века, а затем в 1913 году был достигнут непревзойденный до сих пор максимум глобализации по показателям открытости финансовых, товарных рынков и миграции. Сейчас мир распадается на региональные блоки. Но потом он вновь начнет собираться, потому что это процесс циклический. Страны неизбежно двинутся навстречу друг другу при одном условии – если не будет мировой войны.

«Конечно, все эти прогнозы очень вероятностны. Мы не можем знать, что будет в 2035 г. Но значит ли это, что нам не нужно иметь ориентиры, чтобы двигаться? Нет, не значит».

На этот вопрос очень хорошо ответил директор Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель: «В ситуации структурной неопределенности ваши собственные действия являются способом структуризации и снятия этой неопределенности».

Стратегия необходима не потому, чтобы плыть к точно угаданному будущему, а потому что это для нас есть способ двигаться, а для будущего – способ его структуризации. Одно можно сказать точно: разработав самую прекрасную стратегию, мы будем менять ее уже через пять лет.