«Чубайс ввел моду на венчурные инвестиции»

Путь биохимика Дениса Кузьмина в бизнес начался с научной лаборатории Института биоорганической химии РАН. Резко изменив карьерную траекторию, в 2014 году он возглавил компанию «Соликс БиоСистемз Восток» (ныне «Соликсант»), которая занималась поиском микроводорослей, выделяющих антиоксиданты нового поколения. Сегодня ее ключевое направление – создание белковых кормовых добавок для сельского хозяйства. Кроме того, из бизнеса выделено отдельное направление по поиску новых классов антибиотиков из тех же водорослей. На пути от идеи до молекулы бизнес сопровождали и финансировали основные институты инновационного развития. Денис Кузьмин рассказал о плюсах и минусах российской системы государственной поддержки инвестиций. Интервью подготовлено в рамках совместного проекта «Инвест-Форсайта» и Центра социального проектирования «Платформа» – «Технологическая волна в России».

Деньги на инновации

– Ваш бизнес пришелся бы ко двору в любой стране, инвестирующей в биотех. Почему вы работаете именно в России?

– По нескольким причинам. Во-первых, быть исследователем чистой воды – не совсем мое. Я семь лет простоял у лабораторного стола, пока не понял, что администрирование научной деятельности мне ближе. А на Западе меня рассматривают прежде всего как ученого. Второй момент – на Западе конкуренция сумасшедшая, кто бы там допустил меня в 29 лет руководить инновационным предприятием? Третья причина – я очень социализированный человек, можно сказать, светский. Мне важны горизонтальные связи и общение на своем языке. Плюс, сколько носом ни криви, в России на полках все еще лежат разработки мирового уровня в ряде областей. Их немного, но если подходить к ним избирательно и критически, их можно доставать и развивать, чем мы отчасти и занимаемся. У нас еще теплится надежда произвести новый продукт с национальными корнями.

– Кто в России дает деньги на инновации? Вы много работали с государственными институтами развития. Принесло ли это вашему бизнесу ощутимую пользу?

– Думаю, каждый из активно действующих проектов в России имеет опыт сотрудничества практически со всеми институтами развития. Я работал с двумя «классическими» институтами развития: «Роснано» и Фондом Сколково. Мы с коллегами время от времени обсуждаем вопрос, что это нам принесло, особенно что дал опыт четырехлетнего сотрудничества с «Роснано».

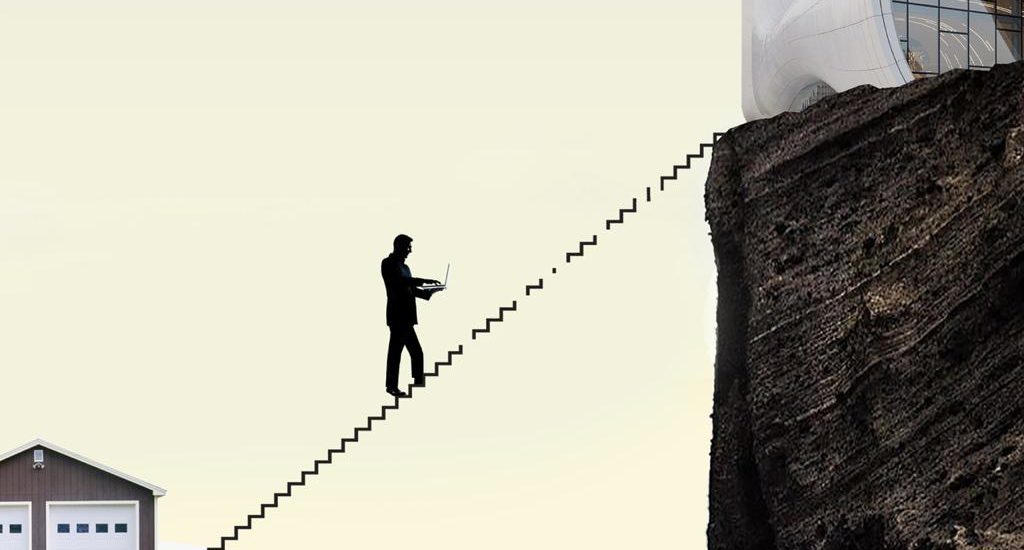

В первую очередь, уникальные возможности обучения. Мы ускоренно прошли путь, за право ступить на который, как правило, люди очень дорого платят, обучаясь азам профессии, затем в ней работают, потом получают допуск к исследованиям и разработкам того уровня, которыми мы сейчас занимаемся.

Институты развития аккумулируют в себе не только финансы, но и ресурсы влияния. Наша компания благодаря влиянию «Роснано» имела возможность участвовать в глобальных трендах. Если, допустим, в мире происходила лихорадка стартапов или шел бум венчурной индустрии, мы не оставались далеко в стороне. Все эти процессы стали касаться и нас.

Конечно, у нас и у многих наших коллег, поддержанных институтами развития, получилось немного с места в карьер. Тем не менее в нашей стране «Роснано» стояло у колыбели новой экономики инновационного роста. Имиджевые моменты – это другой вопрос, к основной миссии институтов развития они имеют мало отношения.

– Какова основная роль этих институтов?

– Если совсем банально выражаться, Чубайс создал моду у людей, которые аккумулируют финансы, делать высокорисковые инвестиции, вкладывать в технологичные предприятия, в том числе с весьма неоднозначным прогнозом.

Институты развития в этом смысле стали трендсеттерами. Они ввели в оборот само понятие стартапа, венчурных инвестиций, входа в проект и выхода из него. До их появления в России об этом говорили совсем узкие круги. Образ человека, который сидит в Starbucks перед Macbook’ом и готовит презентацию IT-проекта, в российском общественном сознании появился благодаря институтам развития. «Инвестиционный меморандум», «дорожные карты», «бюджеты проекта», «команда проекта» – все эти слова пришли не потому что кто-то съездил в Америку и дома потом сказал: «Ребята, теперь я знаю, как делать инновации». Нет, это результат долгой и системной работы. Была создана первичная среда – консорциум самих институтов развития с их портфельными компаниями. Они играют во многом на общем поле, они общаются между собой, проекты нередко переходят от одного к другому.

– Это плюс или минус системы государственной поддержки инноваций?

– Это делает их конкурентными, что отливается для стартапа и в положительных, и в негативных эффектах. В официальном поле институты развития друг с другом крайне корректны и очень любезны. А на деле все борются за медаль, которую повесит себе тот, кто вырастит хороший проект. И если ты уже получал финансирование в одном институте, часто для тебя это скорее плохой сигнал.

С другой стороны, определенная конкурентность между институтами развития создает спрос на проекты. У новых институтов развития это вообще самая горячая тема. Им важно заявить: «Мы возникли, пришли, увидели старую поляну и поняли: все это неэффективно. Теперь мы всем покажем, как надо работать. Мы будем “писать в новые горшки”!»

– А если институты развития не были бы сформированы, было бы как?

– Было бы никак. В лучшем случае люди сразу уезжали бы за границу, в худшем – просто отказывались от идеи создать инновационный бизнес.

Трудный разговор с частным инвестором

– Разве на рынке недоступны другие возможности?

– Да, можно поискать инвестиции на частном российском рынке. Ты находишь олигарха-лайт или даже олигарха, идешь презентовать проект. Полбеды, что половина людей ничего не понимает в твоей презентации, главное, что ты сам не понимаешь, с какими рисками можешь потом столкнуться. У института развития имеются бюрократические риски, например, риск увольнения твоего менеджера, а тут у тебя риск поломанных ног. У «Роснано» сложно получить деньги, надо заполнить формы и так далее, но и последствия для тебя тоже только юридического характера. К тебе не пришлют людей вытрясать деньги и закладывать квартиру, если инвестору не понравилось, с какой скоростью заработал сайт. Сделки с частными российскими инвесторами – не институциональные и часто «пацанского» характера. К нам как-то приходили люди из банка, у них был интерес к биотехнологиям, условия они предлагали простые: «Мы готовы все дать, только подпишите, пожалуйста, что вы берете кредит на эту сумму, отдавать будете тогда-то, обеспечивать будете такой-то собственностью. Вы же уверены в своем бизнесе, так ответьте деньгами». Такой дичи у институтов развития, конечно, нет.

– Но есть и частные инновационные инвесторы, такие как Яндекс, Mail.Ru Group.

– У меня сложилось впечатление, что для частных инновационных инвесторов первичное накопление капитала, как правило, является и конечным. С непосредственным хозяином бизнеса у вас будет разговор на разных языках. В случае, когда частный инвестор открывает венчурное подразделение, я вижу следующие проблемы. Первая – они ориентируются на быстрые деньги. Второе – не хотят заниматься высокорисковыми бизнесами. Третье – они обычно вкладываются в очень понятные, простые и короткие проекты с небольшим чеком.

Это не те деньги, на языке которых разговаривает «фарма», в нашей отрасли требуется в разы больший объем инвестиций. Наш частный инвестор готов вести себя «по-взрослому», требуя, чтобы уже была первая фаза клинических испытаний, чтобы соблюдались все стандарты и СРО, в команде сидели люди с 30-летним опытом, а в Совете – член нобелевского комитета. Но когда доходит до финансирования, он начинает вести себя «местечково».

Еще есть разновидность инвесторов с family money (вложения семейных денег – ред.). Приходит, допустим, к тебе инвестор и говорит:

– У меня есть 8 миллионов рублей, я готов вложиться в антибиотики.

– Друг, купи себе лучше машину. Или две. Или ипотеку возьми. Но 8 миллионов рублей в фарму – вы о чем вообще говорите?

Индустрия высокой чувствительности

– А в чем главная проблема наших системных инвестиционных институтов?

– Некомпетентность людей на местах. Существует проблема качества входных фильтров. Приходит в грантовый комитет оценщик проектов: 27 лет, в биографии пишет, что открыл 4 стартапа. Когда он их открывал? Между парами? Да что там, руководитель фармацевтического направления в одном институте развития долгое время был безработным и никогда не работал в венчурной индустрии. Когда он заявил, что институты развития не финансируют стартапы, половина его же команды изумленно переспросила:

– А чем мы тогда занимаемся?

Он же просто перепутал слова, потому что не читал устав организации, которую возглавляет. Это порой порождает специфический подход к выбору проектов. Например, нам говорят, что неплохо бы нанять в проект человека, имеющего опыт выведения на рынок фармацевтических разработок и желательно опыт продажи компании.

– Неплохо, а какой грант вы нам даете?

– 10 миллионов рублей.

– Понимаете, зарплата у этого человека будет 700-800 тысяч в месяц, если мы найдем его в России. А мы не найдем его в России. Проект просуществует, но вы понимаете, что мы берем грант на зарплату этого человека?

– Да, конечно, да!

– Как отражаются на российской системе поддержки инноваций геополитические сложности?

– Стартапы в России живут с огромной степенью неопределенности. И если они используют технологию совместно с американцами, например, космическую, а те вводят санкции на такого рода технологии – то всё. Портфельная компания, в которую вложены миллионы, не может дальше существовать. Она переходит в разряд списанных инвестиций. Это сразу порождает шлейф разговоров о том, какое плохое было руководство, как плохо взаимодействовали с инвесторами, совсем разбалансировали портфель, ну а дальше идут разговоры о потраченных бюджетных деньгах.

Раньше мы могли привлекать деньги иностранных фондов, в том числе американских, израильских и европейских. Сейчас во многом приходится переориентироваться на Китай, но Китай никогда не был легким партнером.

– У вас есть американские партнеры. Как напряженность между нашими странами сказывается на вашей компании?

– Для компании «Соликсант» отношения с американскими партнерами не стали легче. Ты претендуешь на определенные гранты, но они становятся недоступными, так как разработка имеет российское происхождение. Еще хуже, что западные фонды видят в проекте деньги государства и в силу санкционных геополитических эффектов говорят: «Это токсичные деньги. Нас интересуют технология и продукт, но не устраивает существующий инвестор». Они могут предложить очистить токсичный след – вывести IP на компанию, зарегистрированную в Гонконге или в Люксембурге. Возникает этическая дилемма. Существующий якорный инвестор тебя поддерживал, вел по пути наверх. Но с той стороны техническую сторону проекта понимают лучше, наблюдательный совет приведут лучше, технический совет сформируют компетентнее, и со стратегией помогут, и с маркетингом, ты сможешь рассчитывать на рынки сбыта. Они предлагают жизнь твоему проекту.

– Выход на мировые рынки сбыта для наших технологий – отдельная проблема?

– Да, очень мало сделанного в России ценится на Западе. Для нашего бизнеса это настоящая болевая точка. Российская математика или программирование – это уже бренд, причем новый. В мире нет системного скепсиса по отношению к выпускникам МФТИ или ВМК. Нет и скепсиса по отношению к российским IT-стартапам. Дальше все становится сложнее, а по отношению к российскому биотеху – просто стена. Всем абсолютно понятно, что для вывода разработки на западные рынки надо реально проводить исследования на Западе, потому что у нас либо не сертифицированы лаборатории, либо в них не внедрены GMP-стандарты и так далее. Парадоксов масса. Российские клинические исследования котируются во всем мире, но вся доклиника не котируется. Ты хоть умри, но крыса в России отличается от крысы в Соединенных Штатах, условия вивария отличаются; в их испытания поверят, в наши – нет.

– Инвесторы из России работают с заграничными стартапами?

– Работают, но здесь я наблюдаю удивительный и унизительный момент: мы можем «яйца скрутить» российскому стартапу, но с американской компанией мы вдруг научимся действовать очень аккуратно, даже станем называть ее генерального или финансового директора «сэром». Нам будет как-то неловко говорить с ними о таких низменных материях, как возврат денег. А западные компании очень быстро чувствуют, что это русские деньги. И легко оперируют этими деньгами, понимая, что никакой ответственности для них не будет. Они бессовестно берут деньги, а потом манипулируют вами: «Вы можете дать нам еще миллион долларов, и мы еще целый год протянем. А если нет, вам придется списывать инвестицию в $30 млн. Что вам ближе?»

Как написать другой сюжет

– Изменилось ли за последние 10 лет поведение российского стартапера?

– Прошло ощущение, что это даровые деньги. Гайки подкрутили, больше нет чувства, что это – easy money, которые можно просто так потратить. Это первое.

Второе – практически все проекты прошли через различные институты развития.

И третье – стартаперы стали узнавать друг друга в лицо, горизонтальный нетворкинг сработал.

– Что можно было бы изменить для того, чтобы механизм поддержки инвестиций в России работал более правильно?

– В первую очередь надо провести санацию – сбросить груз старых проектов. Они накоплены от компаний, у которых рецидивно повторялось одно и то же: профинансировали – но опять ничего на выходе. Такие компании тянут на дно.

Нужно поменять входные фильтры для проектов. Для этого следует заменить состав экспертных советов. И третье – нужна не палочная система, а система, построенная на качественных критериях. Вал профинансированных проектов не может быть критерием того, справился чиновник/менеджер со своей работой или не справился.

– А какова альтернатива?

– Нужна атмосфера взаимопонимания и предсказуемости, когда каждый знает, что соседняя голова – все понимает, она тоже инновационная. Общество сегодня дает массу сигналов, что инновации и прогресс ему не особенно нужны. Отдельные регионы страны живут по собственным законам и уставам. Но очень важно, какой образ страны для нас является определяющим. Референсы, значения понятий, у нас должны быть общими. Если героем нашего времени будет инноватор, ученый, если это будет модно, если про это будут говорить, мы напишем совсем другую историю.

Источник: «Инвест-Форсайт»